鄧芬與曲藝界

近代畫壇中,詩、書、畫三絕應首推吳昌碩、齊白石和張大千。然而,在眾多的廣東畫家中,三絕以外更通曲韻的,鄧芬是一位出色者。

鄧芬無疑是本世紀畫壇中最愛粵劇的畫人之一。他能唱粵曲,而且歌喉清亮,宛轉動聽,可是並不常唱,只是偶然興至才高歌一曲。每夜無聊時便偕友赴茶樓 歌壇品茗顧曲。正因為他喜愛粵曲,所以愛與戲人交往。一次鄧芬在香港發興街口側的夷仙館茶樓中聽到小明星(鄧曼薇)的歌音,拍案叫絕。在得知她原籍南海 後,喜極而認為兄妹。小明星知鄧芬繪畫的仕女別具特色,於是向兄長求賜一幅。兩天後,鄧芬寫成一幅《琵琶美人圖》,親自帶往歌壇相贈。小明星擅唱平喉,也 因此而雄霸藝壇,鄧因如所求,即以自撰自唱的《遊子驪歌》慷然贈之。然而,此歌因曲句不多,唱來時間太短,小明星愛其詞句典雅優美,亦常演唱。因茶客亦不 喜歡聽短曲,所以她逐漸不復演唱,只是有時見鄧芬入座才歌之,以助其雅興。鄧芬在一九二六年前後,作下粵曲《夢覺紅樓》。

其時,鄧芬在粵東財政廳謀到秘書一職。但其同寅則對鄧芬長期和“戲子”交往,頗有微言,羞與鄧芬為伍。由於讕言相逼,所以鄧芬辭去所有職務,從此不 再踏足官場。鄧芬於是經常流連於紅船碧岸之間,絲竹管弦,樂在其中。一九二七年,薛覺先從上海拍畢電影後重返廣州參加“天外天”班。二年後,也就是一九二 九年下半年,自任班主,借債組“薛覺先”劇團。鄧、薛之間的交往更加密切,鄧芬教薛書畫,並為薛的首本戲打曲。後來如“西施”劇中范蠡演唱的《倦尋芳》便 出自鄧芬之手。儘管他們之間有著深厚的交情,鄧芬也未嘗為薛覺先作曲,祇是教其用腔的方式而已。

一九三零年上海新月留聲機唱片公司出版的《新月曲集》中,收入鄧芬與該曲集的主編錢廣仁等的四人合照。錢氏的小序中說:

“夢覺紅樓曲係從心居士鄧芬誦先老兄近作,一翻舊譜,便集新聲,曾授海上麗芳歌者,教坊傳唱,已博周郎幾度聞矣。居士為新月公司贊助人,在第一期唱 片中嘗得其自製雍門一曲之試演,於第三期又撰有花飄零詞附呂子文成拍奏。去年春日居士緣廣東省教育廳長黃晦聞先生之聘,代表嶺南畫家出席教育部全國美術展 覽會,赴滬經年,今夏遂相值於春申江上,拜聆清響,復許留聲。惟居士因卻薄酬,因誌數言,聊申微悃。錢廣仁誌。”

而這本現藏於澳門崔氏居明軒的曲集中,有鄧芬用墨水筆寫的兩行小字,當中也說一九二八年於上海唱《夢覺紅樓》。

鄧芬所唱的《夢覺紅樓》由上海新月留聲機唱片公司出版,以第六期新唱片推出。 關於這首粵曲的來由,據說產生於一個盂蘭節的晚上,鄧撰此曲時,在座的有一上海唱妓叫《夢覺》,於是以此名命。鄧氏在上海唱《夢覺紅樓》時,除了其文藝界 的朋友陳融(字協之,1876-1955)、簡琴齋(1888-1950)等人為其題詞外,他自己也畫了一幅《夢覺紅樓圖卷》,這幅畫現藏於香港藝術館, 曾經公開展出。

粵劇名伶薛覺先,一九二一年在環球樂劇團出道時年僅十八歲,原名薛平海(鑾梅),與鄧芬相熟。鄧調侃其名字了無新意,平凡之極,特為其易名為“覺先”,取其“先知先覺”,高人一等之意。薛欣然接受,自始藝名大張。

鄧芬偶爾也到紅船探訪戲人,一解對粵曲的思念。當時,粵劇新秀徐柳仙初露頭角。她乳名牛奶,居於香港九如坊二奶巷。有一癮君子名叫跛棠的師父教其唱 曲。一九五三年,她在澳門登台,鄧芬在不經意之間聽到徐柳仙的歌音,認作奇才,即以《夢覺紅樓》相贈。廣東省文史館的莫仲予先生告訴筆者,鄧芬是在澳門的 煙塌上向徐柳仙傳授此曲的,名畫家李守真不嗜“阿芙蓉”,卻與鄧芬交往很深,當時也在場看其傳授用腔技巧。鄧芬一晚以兩句為限,經常操樂器為其拍和。

徐柳仙聰慧過人,雖然鄧芬在此不久前曾以此曲灌錄唱片,然而,徐柳仙卻自信有同曲異功之妙。因感其與《夢覺》身世相似,於是央求歌林唱片公司為其灌 錄,由此一曲成名,銷路高達五十萬張,致使該曲哄動歌壇。實際上,歌林唱片公司隨後也為徐柳仙灌錄《再折長亭柳》,這兩闕曲是徐柳仙一生中名曲,也使徐柳 仙的名氣與張月兒、小明星(鄧曼微)、張惠芳並駕齊驅,被譽為當時曲壇的《四大天王》。據行家分析,《再折長亭柳》的演唱方式也沒有《夢覺紅樓》那麼好。 不過前者雅俗共賞,人人愛聽;後者為陽春白雪之詞,若人們未能領略如柳永筆下《曉風殘月》境界的話,不會感到其曲詞之妙。

鄧芬性格不羈,做事往往出人意表。根據黃蘊玉的記述,鄧芬為天寶金號主人畫畫也不索潤筆,祇取一條金鍊和墜,可是也不用來自奉,而是作為誼女任劍輝上契時的禮物。而任劍輝就是黃蘇的夫人。

一九四二年夏天,鄧芬被逼參加“廣州觀光團”,同行者有梅蘭芳、薛覺先等人。回港後,鄧、薛、梅三人曾在福群道薛氏的“覺盧”合寫國畫《歲寒三友 圖》,互相勉勵。這幅畫,由薛氏畫竹、梅畹華寫梅、鄧芬則畫松並作題記。梅蘭芳作為京劇“四大天王”之一,也曾向鄧芬表示願意拜在門下學習繪畫。其後,鄧 芬轉到澳門小住。薛覺先在香港賄領到渡航證,也帶劇團到澳門清平戲院演戲。

鄧芬早年於薛有恩,某晚大戲收鑼後,薛覺先邀鄧芬到中央酒店七樓的金城酒家宵夜,他見鄧芬囊中如洗,於是在席間薛向鄧芬致送港幣五十圓作日常的花 費,當時一個教師的月薪只是二三十圓,鄧芬接下後也不說一句話,及後兩人步入電梯下樓,鄧在電梯中如數將五十圓付給駕電梯的女郎,笑說“請你飲茶”,使薛 為此靦腆於色。翌日,薛覺先即到畫室向鄧芬致歉,鄧只是一笑置之。

一九四九年六月,他仍在“藕絲孔居”接待過來探訪的徐柳仙,晤談竟夜,為其畫《對鏡簪花圖》;繪《秋院停琴》送給徐柳仙的湖南籍丈夫文樂之。

鄧芬長居香港後,生活方式和過往一般,非常喜歡流連香港仔避風塘,品茶聽曲,會友作畫,多次來往港、澳之間。填詞甚多,據說大多是為司徒珍、司徒玉姊妹而成的,使司徒姊妹在香港曲壇爭得一席位置。

鄧芬與曲藝界 余予

摘自1964年9月27日華僑日報鄧芬先生不幸於九月十日病逝香港東華東院,噩耗傳來,親友哀痛不己。每想起共聚於崔德祺先生發起的居明軒雅集中,共研聲律繪事,相處數年,樂也如 何。尤其是鄧芬先生丰度翩翩,英爽豪邁,印象使人難忘。如今重讀他的詩句:「昨夢了無痕,意緒紛紛,醒時攜手醉時分,無賴茫茫江上月,空對金尊。」(「浪 淘沙」之一截),不禁感慨系之!

他七十餘年的光輝的藝術生命,以詩書畫三絕享譽藝壇,每個人都知道他的成就。但他與曲藝界的關係,因為他在曲藝界成名較早,卻未必為一般人所熟悉。

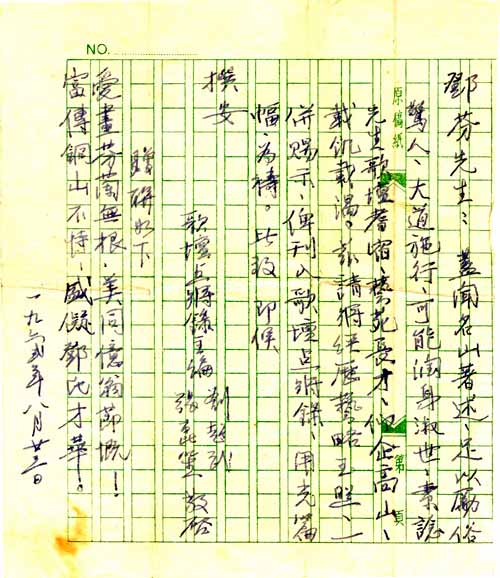

一次,我在居明軒偶然看到一部「新月曲集」,這本什誌第二期出版於一九三○年,由上海新月留聲機唱片公司印行,是該公司的負責人錢廣仁(大叔)主編 的。這部曲集的封面雖然已經殘缺,但重新釘裝,內頁完整無遺。原來由鄧芬贈給李銳祖先生,再由李先生奉轉崔德祺先生的,裏面鄧芬及林近等先生的題識。翻開 了首頁便看到了鄧芬先生的兩行墨水筆小字,上面寫著:「一九二八年上海唱夢覺紅樓事傳記,後七年乃授與徐柳仙歌者」等語,可知鄧芬先生於三十多年前已在曲 藝界成名。

這本雜誌的內頁一開始,就是編者錢廣仁的全身照片,其次,便是鄧芬先生與錢廣仁,陳德鉅,(另一人因日久已不復記憶姓名)的四人合照,在照片底下, 有一篇由錢廣仁執筆的小序,內文是:「夢覺紅樓曲係從心居士鄧芬誦先老兄近作,一翻舊譜,便集新聲,曾授海上麗芳歌者,教坊傳唱,已博周郎幾度聞矣。居士 為新月公司贊助人,在第一期唱片中嘗得其自製雍門一曲之試演,於第三期又撰有花飄零詞附呂文成拍奏。去年春日居士緣廣東省教育廳長黃晦聞先生之聘,代表嶺 南畫家出席教育部全國美術展覽會,赴滬經年,今夏遂相值於春申江上,拜聆清響,復許留聲。惟居士因卻薄酬,因誌數言,聊申微悃。錢廣仁誌。」夢覺紅樓在上 海演唱是一九二八年,跟著,翌年由上海新月留聲機唱片公司灌片第六期新唱片出售,在新唱片預告裏寫著:「鄧芬唱夢覺紅樓,共兩張」。這樣,我們可以知道, 他當時已是一位有名的歌唱家。同這一時期的有:薛覺先、牡丹蘇、阮玲玉、靚榮、大傻、麗芳、新馬師曾、肖麗章、葉弗弱、廖了了、金燄、呂文成、尹自重、冼 幹持、陳少林等。在那時候,新馬師曾唱「老虎弔頸」一曲還尚屬童年,在介紹文章裏有一段這樣寫著:「新馬師曾以童年習劇名盛一時,……今又唱有老虎吊頸一 片,聲線之清高,比前更勝,試聽一回便知九歲神童實有過人之處也。」在他於上海唱夢覺紅樓的時候,除了陳融、簡琴齋、王斧等人為他題詞外,還有他自己畫了 一幅夢覺紅樓圖卷,但時移世易,此畫已不知藏於何人手中了。

在他歌唱製夢覺紅樓曲時,他曾寫了幾首詩,讀之使人盪氣迴腸,他不獨以畫鳴於世,詩詞亦稱譽於文壇,其詩云:「今夢方知昨夢非,夢醒還似夢迷時,平生不識相思味,欲解閒愁合費詞。

曾唱驪歌入教坊,當時情味最難忘,去年又製飄零曲,花事闌珊長樂鄉。(記長樂院妓花飄零事曲附呂文成留聲。)

香塵一去換年華,冷夢驚回隔謝家,身是浮雲心是水,那堪賞識到閑花。

無端裁曲度秋宵,雁影沉沉雪易消,料得旗亭重畫壁,門前楊柳不成條。

余所製曲伶伎爭傳,惜意景無多,筆墨乾澀,安得黃河遠上,句以解旗亭之嘲耳,戲為新月主人歌自製夢覺紅樓曲並題,曇殊芬。」

於七年後,他將此「夢覺紅樓」一曲授與徐柳仙,徐柳仙性亦聰慧,因此而一曲成名,他扶掖後進,真是無微不至,知無不言,言無不盡。如近年來,他居留 在香港,對曲藝界之提挈,有司徒珍,司徒玉姊妹倆,使之能在曲藝界爭得一席位,真是難能可貴。許多曲藝界希望能得到他的譜曲,但他並非粗製濫造,甚至薛覺 先、騷韻蘭等雖屬摯交,亦只授以歌腔罷了。除此以外,他曾以自撰自唱的「遊子驪歌」贈與小明星,因小明星亦姓鄧,三水人,他們有稱兄道妹之誼。自上海回粵 以後,晚年乃努力於繪事,雖屬仍為顧曲周郎,愛與歌者戲人相交,但不復當年,偶然興到高歌一曲,亦令人撃節,於三年前,他曾在九龍皇宮歌座,為濟貧籌款義 唱,此種俠義作風,殊深令人欣佩。

對於他的詩詞,是另有一番懷抱,在避風塘值故人自東方還的詩句裏有:「尚有餘思堪作浪,雖無老氣已橫秋,如今知道休官好,何事當年笑許由。」又說起 了他是一個風流才子,而在他填的「浪淘沙」詞裏有唱:「容易鬢霜侵,獨自沉吟,酒痕襟上淚痕深,夜己漸長妨夢短,夢又誰尋。難買隔廉心,一笑千金,羅浮別 後到於今,試待月明林下臥,環佩聲沉。」要是說他是一個狂士,或名士,甚至癲芬,都不如陳融先生題他「夢覺紅樓」演唱賀詞時:「誦先善畫工文,僻性不羈, 奇士也」,此語最為中肯。

王君如老師與鄧芬

名撰曲家王君如老師對畫家鄧芬先生之才氣甚為傾倒,蓋彼此之文字皆性情中人語也,其中妙處,道學先生不得與焉。鄧芬在戰後五十年代曾滯留香港,每留連於避風塘,石塘咀之歌台舞榭中借歌酒以遣愁懐,當年曾有聯句以贈歌者司徒珍女士曰:

應作枝頭好鳥,莫忘江上清風

此聯語意雙關,饒有深意,蓋其時彼姝方自避風塘轉往石塘咀金陵酒家鬻歌也,蓋塘西風月者乃指當時在石塘咀一帶之歌台舞榭而言,其中以金陵及廣州兩酒冢為其最著者,須知當年之金陵歌座可容賓客八百餘人,此規模即置於今日亦殊不遜色也,當時歌者俱以能在該處獻唱為榮焉,在該台獻唱者俱一時名角如張月兒、徐柳仙...等。王君如老師時亦風華正茂之年,有幸與呂文成、陳文達等追隨由劉潤雄和馮華兩位前輩主持之金陵歌座曰"百花台"者,王一時技癢,乃戲改是聯以和芬傅佳句並以紀百花台一時之盛。詩曰:

應作枝頭好鳥鳴,百花台下有同聲

莫忘江上清風句,人與詩才一樣情

蓋師意亦正同芬傅, 蓋囑彼姝他日有成,不可忘本也。

師又云:當時人有疵鄧芬之留連塘西風月者,芬傅應之以詩,首二句已忘之,其末二句為:

一樣潯陽年少事 ,未聞人笑白江州。

蓋以白居易之"琵琶行"故事作解人也。

鄧芬與白雪仙及南海十三郎

夢覺紅樓幾度聞 潘兆賢

夢覺紅樓曲,為從心先生鄧芬所創製,一翻舊譜,便成妙響,曾授滬上麗芳歌者,而柳仙女士繼美前脩,玉振金聲,教坊傳唱,已博周郎幾度聞矣。從心先生嘗為「新月唱片公司」贊助人,在第一期製片中,自撰「雍門」一曲面世,於第三期又擁有「花飄零」詞,倩呂文成樂師拍奏,其於菊壇推助之功,可云偉矣。迨民國十八年,緣廣東省教育廳長黃節晦聞先生之聘,代表嶺南畫家赴上海出席教育部全國美術展覽會,在芸芸俊彥間,即席揮毫,伎驚四座,當時畫壇宗匠錢瘦鐵評其藝云: 「鄧子誦先之高柳鳴蟬圖,出新意而用之以古法,實獲予心。此幀用筆超神入化,而法度嚴密,故非今日率爾操觚者比,覽畢不禁拜服,為題數語歸之。」斯時也,從心先生既精繪事,復諳度曲,曠代奇才,一時無兩,揆以近世粵曲,降為凡庸,每每音節囂煩,而詞句鄙猥,啟人佚蕩狂躁之思,世歎為靡靡之音,識者病焉。惟從心先生於「夢覺紅樓」之吐屬,樂優詞美,斯為上乘(案吳一嘯、胡文森、邵鐵鴻、葉玉超、梁以忠、王粵生等亦曲藝之能者也)。「南窻軟語」作家魯齋評其藝云: 「所有歌唱家所唱的粵曲,我以為芬傅寫的夢覺紅樓,的的確確是第一支名曲,是全粵曲之王,是真真正正詩人才子所寫的作品」。追味紅樓,不禁三歎!現本文附刊之圖蹟,據云乃從心先生根據「夢覺紅樓」曲意而繪製,著名詞家葉玉超及陳荊鴻復於其中摛藻揮翰,聨璧生輝,以之拱襯從心先生之原作,堪稱「藝林三絕」耳。

鄧芬先生軼事 潘兆賢

己未年春,予與何建章先生互譚曲藝。叨蒙先生介述鄧芬軼事一則,略稱芬祖父於廣東任高官,後家道式微,惟仍有姬妾二、三人,俊童一、二人。然東山絲竹,不廢絃歌。每屆夏秋之間,一周必有數晚在天台行歌遣興。先生亦稱芬非粵人,而為「捕屬人」(外省人流庽廣州者統稱捕屬人)具見先生博洽多聞,足為言鄧芬軼事之珍貴資料。芬嘗撰「夢覺紅樓」一曲,贈予柳仙女士。後灌錄唱片,唱片一出,哄動藝壇,銷量達五十萬張。蓋芬善屬文,引經據典,字字珠璣,該曲堪稱百年來粵曲之翹楚也。 伶人薛覺先,出道時原名薛平海,芬調侃其名平凡,了無新意,特為薛伶易名「覺先」,所謂「先知先覺」,高人一等。薛伶韙其言,自是藝名大張,有「百粵伶王」之稱。

澳門賭王某先生,出身寒微,後成巨賈,復好附庸風雅,倩芬繪圖為贈。芬傅大筆淋漓,成畫有「三巨竹」者,此老珍如拱璧。某君叩其畫意,芬稱一為「咕喱竹」,一為「扒灘竹」,一為「煙槍竹」。聞者忍俊不禁!

薛覺先成名後,視芬傅為知遇,輒邀其詣市樓把盞晤譚,某日芬向薛伶借港幣百元,惟薛囊未備,僅湊半數給之。芬遂不悅,及偕薛伶乘電梯時,竟如數轉送電梯女郎。此姝欣喜若狂,以為得闊客厚貺,一時傳為佳話。

鄧芬嘗代表廣東畫界出席第一屆全國美展,周旋於芸芸俊彥間。芬即席揮毫,變化莫測,旁若無人,伎驚四座。上海政要杜月笙憐其才,囑司庫苟若鄧芬取金,如數奉之。芬遂三日一小宴,五日一大宴,招集全國畫家共醉醇醪,風頭之勁,一時無兩。

芬旅京華時,與名士袁寒雲相投契。某日於文酒會中,芬持美絹邀寒雲題詩,袁氏不假思索,即席成句;芬不甘後人,信手賦成。如是者交替摛藻,蔚成絕妙好詞。文思捷給,功力悉敵,不媿真才子也。

芬天才橫溢,遊戲人間。抗戰時,日軍南犯,粵港淪陷,芬與日官有往還,聞某年應日酋矢崎請以畫祝日天皇壽,迄我國勝利復圓,士林避之。芬牢落莫偶,自號「泳人」,有悔悟意。羅瑛、吳肇鐘,馬武仲夙慕芬傅才華,抑本乎弗能以人廢藝,與其納交。芬漸心無罜礙,活躍畫壇。鄙意人孰無過?芬能歸過,蓋不失為「赤子之心」。

芬某夕假蓮香酒樓繪室,觀者如堵。抽象派大師呂壽琨從旁細賞,芬竟斥曰: 「何物抽象畫?此乃譁眾取寵,不成氣候。叔父今乘興作畫,通貫神明。(案琨父智帷與芬同輩)珠玉當前,子盍執弟子之禮,方免走火入魔!」時芬顧盼自豪,惟壽琨先生則臉紅耳赤,徒呼奈何!

芬晚年喜賦詩,有絕句云: 「未忍含冤一死捐,幕天席地自年年。性猶溺愛真慈母,悽絕人生未了緣!」似悔其生平不羈之意。又為鄭春霆先生題蘭畫,句云: 「何處託根無淨土,一枝留得所南栽!」語出肺腑,有自傷之意,芬固屬性情中人也。

芬嵗甲辰,養疴東華東院,病榻中,暗擲藥丸,猶不忘吟詠,其報冷紅庵主詩有云: 「他年若過黃壚畔,生死交情判古今。」語帶蕭索,遂於莎梨風姨襲港之晨,不幸捐館,一代宗師,赴召修文。而芬傅長伎,幸能垂衍不朽也。

夢覺紅樓憶鄧芬 魯齋

三十年前,已知道芬傅撰了一支名曲,叫夢覺紅樓了。在大學宿舍時,一位韓同學,是住在我隔房的,他很愛唱粵曲,時時聽見他唱:「蟾華到月中秋份外明,柳絲向榮,又宜賦詠」;或唱: 「霜鐘破曉侵羅帳,一枕香銷,重簾影隔,昨宵無那,娟娟明月,窺人猶在冬牆」。當他唱完了,我也試過問他,「蟾華到月中秋份外明」,這支是甚麼名曲?是誰唱的呢?他說,這支叫「夜半歌聲」,是小明星唱的;我又問: 「霜鐘破曉」這支又是是誰唱?叫甚麼名曲呢?他說:這支是徐柳仙唱的,叫「夢覺紅樓」。那時,我心裡已明白,原來是鄧芬的作品。不過那時候,韓同學只知道曲名,而不知撰曲的人是誰,可能過去的唱片和曲書,一般人都沒有撰曲人的名的。

戰後了,廣州的廣播電台,也不時有粵曲播放,長堤麗麗夜總會,也有粵曲演唱,偶然也聽見徐柳仙的歌聲,唱著「霜鐘破曉侵羅帳」,然而很少有閒心,把整首曲詞聽個完全。到了香港居住,也和芬傅時時往來,飲茶吃飯,談天說地,也不時同到上環的添男、灣仔的龍圖、九龍的皇冠和銅鑼灣的吉列島,聽聽唱粵曲,也捧捧他要捧的人,偶然也談及一句半句,關於他的「夢覺紅樓」,然而對於他的名曲,始終不曾認真的去欣賞過。芬傅逝世後,一次在彌敦道的金漢酒家歌壇,和梁以忠兄談起芬傅的名曲,他說,芬傅寫好了,由他參與譜上曲譜的。還說,撰曲人,不必一定要認真懂得譜曲,只要多作四字句,譜曲的人,自然會有辦法把曲轉到音樂去,鄧芬的「夢覺紅樓」亦是先撰曲詞,然後配上譜子的。不過,從梁老二的口中,仍然聽不出他說「夢覺紅樓」怎樣的突出、不凡。

來了美國,我也買了不少粵曲的唱片,錄音帶,有關小明星的「夜半歌聲」、「胭脂扣」、「紅綾帶」、「抱花眠」、「秋江冷豔」、「風流夢」、「知音何處」、「陋室明娟」,徐柳仙的「寶玉哭瀟湘」、「祭玉河」、「洞庭送別」、「除卻巫山不是雲」,以至新馬、芳艷芬、冼劍麗、梁瑛,和我的朋友江平所唱的名曲,差不多有百幾張唱片,終於我發覺,小明星的所唱,只有胡文森撰的「夜半歌聲」,寫的不錯。吳一嘯寫的雖多,裏面有不少問題,所有歌唱家所唱的粵曲,我以為芬傅寫的「夢覺紅樓」的的確確是第一支名曲了,是全粵曲之王了,是真真正正詩人才子所寫的作品了。香港不少人是芬傅的朋友,我相信和我過去一樣,卻不曾細心欣賞過他的名曲,希望找些時間去聽一聽,這支名曲是必存的。姑勿論曲詞的意識怎樣,但毫無疑問,是一篇絕妙曲詞。

我在徐柳仙唱的「夢覺紅樓」中,為了翻版的東西,沒有附印全首曲詞,因此,其中有些句子是聽不清楚,但大部分都聽得明白,曲文用詞的典雅,詞中的句子,簡直如見芬傅其人,完全是芬傅的筆墨,過去也有些人說,只有「霜鐘破曉侵羅帳」這七個字,才是芬傅作的,以下就不是了。那是十分荒謬的話,這首曲詞,全是芬傅的口氣文墨,好比:「念前期,銀燭夜深,畫屏秋冷,客館添惆悵。鴛鴦獨宿何曾慣,人生如寄,溫柔不住,住何鄉。新月知情,西風有約,且駐云軿,時見雙星渡河漢」,又「冰肌玉骨,清涼無汗,桂魄初生,輕羅已薄,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒」。又「東籬把酒黄昏後,嘆滿城風雨,又過重陽」,芬傅的曲詞,全運用李商隱的詩,蘇東坡的詞,如東坡的「冰肌玉骨,自清涼無汗」,「我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒」,雖然這些句子,都熟了一點,但凡詞曲,就必須要用熟的為主,使聽的人容易明白,不過熟中帶雅,這支「夢覺紅樓」,該是粵曲的標準,我聽了不少粵曲,實在完美的十分十分的少,原因是撰曲的人,或是粗心大意,趕於多作,或者是能力有關。

幾十年間,廣東的藝壇上,鄧芬是個性格突出的人物,晉書說:

「王獻之高邁不羈,風流為一時之冠」,這句話,送給鄧芬,是非常洽可的。在他寫的美人來說,已遠過明清兩代,我看不出明朝的唐寅、仇英,清朝的費曉樓,改七薌,如果單以寫美人來比較,芬傅的造詣,已超過了這兩朝的。至於書法,雖然他寫的東西,多是扇面、橫額,很少大幅的製作,頂多是寫副對聯,然而已見到豐神的地方,正是字如其人。我也看過袁寒雲的字,我想芬傅的書法,很受袁寒雲的影響,他對我說過,在上海的時候,有一段時期,是和袁寒雲來往很密,過往廣東詩人文人書畫家的耿介性格,很不容易和上海北京的名士交好的,以詩人來說,也不過黃晦聞、羅癭公,書家文人,則以葉譽老、王秋齋、羅敷菴,畫人則易大岸,名士派的則如鄧秋玫、蔡哲夫,就是這一班。芬傅的怪性,而可以在上海住過不少時候,已是稀奇的了。

芬傅的聰明,凡相識者,都一致稱讚的,根本他寫的美人,完全沒有師承,就是自學自創得來的。無論他的畫,他的書法,他的詩,他的詞,就是擺脫前人的巢臼,一空依傍,一切的創作,就是鄧芬的東西,連作人的風格,我看這幾十年,就沒有一個人和他相似,他的藝術和風度,是不可學的,也學不到的,他就是一個天才的人。

名粵曲錯誤多多 漢宮秋

粵劇失去了文化作支柱,沒落似已成為必然的趨勢,很多行外的有心人,不惜把時間花在研究粵曲方面,實在是浪費細胞與浪費生命,近代的自命為撰曲家,把前人的詩詞歌賦搬到一闕粵曲去,比較成功的是曇殊居士鄧芬的「夢覺紅樓」全曲充滿了詞韻詩聲,每句曲詞都有出處,編集起來,層次分明,開始是「霜鐘破曉侵羅帳」跟著是二簧,一枕香銷,重簾影隔,昨宵無那,娟娟明月,窺人猶在東牆;念前期,銀燭夜深,畫屏秋冷,客館添惆帳。」結尾是寫秋景,用二流唱出:「曾對黃花醉一場,檢點酒痕,零落清襟上,任教樓上花枝,樑間燕子笑煞王昌。」都是傳誦一時的佳作,後來那些所謂編劇家、撰曲家就不知所謂,小明星唱的名曲「風流夢」,是胡文森所作,開頭第一句是「蟾華到月中秋份外明,柳絲向榮」蒲柳之姿,未秋先槁,中秋而柳絲向榮,作者連時令節令都不分,但此曲也十分流行。廖了了所撰的「情僧偷到瀟湘館」一曲裏有二簧連序唱的「嘆緣慳(瀟湘姻緣被鳳姐推翻)遭離散,(我難開口妹亦難)致令鴛鴦分散,瞬息風流(妹妹別塵寰)雲散。」風流雲散就風流雲散,為甚麼要在風流底下加一句(妹妹別塵寰)?這不通而兼鏨歌柄,但此曲也一度流行。

唐滌生所編的「帝女花」,在香夭一場,任白所唱的「粧台秋思」第一句「落花滿天蔽月光」已是不通之極,落花就是落在地下,詩有「落紅最是無情物,化做春泥更護花。」花落地,怎樣能遮蔽月光?後來有人向唐滌生提點,能把落花的落改為飛絮的絮便通了,可是唐滌生說:粵劇是老倌(演員)話事,你要改,她有權不唱,奈何?這就是粵曲,就是粵劇,算是莎士比亞翻生也會當堂激死。

粵劇作曲詞較優秀的也不少,南海十三郎。馮志芬都是能手。文學根柢自然不能與鄧芬相比。所分別的是職業與業餘。後期應推唐滌生,唐的學歷,連中學也未畢業,但自修極勤,他抄湯顯祖的「牡丹亭」的劇本,是寫杜麗娘圖上的留詩的:「他年得傍蟾宮客,不在梅邊在柳邊。」而生興趣。牡丹亭曲詞有「夢回鶯囀,亂煞年光遍,人立小庭深院,炷盡沉煙,拋殘繡線,恁今春關情似去年。」每一首歌都飄溢調香,確不是一般開戲師爺有此才華。

百年來粵曲翹楚 港澳勾奇錄

「一枕香銷,重簾影隔,昨宵無那,娟娟明月,窺人猶在東牆!」這是徐柳仙的名曲「夢覺紅樓」的開頭一小節。 許多人都以為「再折長亭柳」是徐柳仙的招牌曲,其實,徐柳仙生平唱的最好的一枝曲就是這一首夢覺紅樓了。曲好,詞好,唱工好!

「夢覺紅樓」的曲詞的典雅,脫俗,情文並茂,風流蘊藉,堪稱為百年來粵曲中的第一首了!

徐柳仙的曲,多是吳一嘯的作品,只有這一首夢覺紅樓卻不是,夢覺紅樓是鄧芬作曲的!

吳一嘯與王心帆,是粵曲界公認的兩位大師了,這兩位大師,一提起鄧芬也佩服得五體投地的。

筆者跟鄧芬訂交數十年,似乎還未見到他再作過另一支粵曲,他本來是一個惜墨如金的人!(編者註:鄧芬有其他粵曲作品,如花飄零、曉風殘月等)

少年時代的鄧芬,身長玉立,好一個翩翩濁世佳公子,那時他在敎忠中學教書,敎的是古文。

筆者在省港報壇混了幾十年,也見過了指不勝屈的名士,才子,如果讓我說一句真心話,我只有說「鄧芬才是一個真名士,真才子」

月前,曾經有人把鄧芬生前的作品公開展覽,可惜筆者當時臥病醫院,未能躬逢其盛!至今仍是「不勝惆悵的!」鄧芬文好,詞好,畫好,書法好!他的詩,畫,汪精衛也佩服得五體投地的。汪精衛的「雙照樓詩集」是被公認為第一流好詩的,他對鄧芬也這樣的推許,由此可見一斑了。

羅叔重也是一個書法名家。生平耿介自恃。向來眼高於頂,但對鄧芬的書法卻是讚不絕口的。淪陷時期,鄧芬生活很苦。汪精衛請他上南京做官,他不肯出。有一次,汪精衛派人送了五萬元「儲備劵」(當時的銀紙)給他,還命福民堂送了一百兩鴉片烟膏到他家中,請他寫四幅畫,寫四幅字,畫上還要題詩,ㄧ共是八幅,那是用來作為賀壽的禮物送給日本之昭和天皇的(即裕仁日皇)那時候,鄧芬也不能不收,但他明知這八幅書畫是送給日皇的,這是關乎一個中國人的民族氣節問題,所謂讀聖賢書,所學何事,他是萬萬不能動筆的,在無可奈何之下,他只好全部收了。但過了一個月之後,他忽然失踪了,連他的家人也不知道他去了哪裡,汪精衛所送的銀紙和烟膏等全部封存好,放在房裏,原來他是半夜化裝出走,走田基路,走到一條小村落去躲避了。